林奇用自己一生的選股經曆,手把手教讀者如何正确選股,如何避免選股陷阱,如何選出漲幅又大又安全的大牛股。

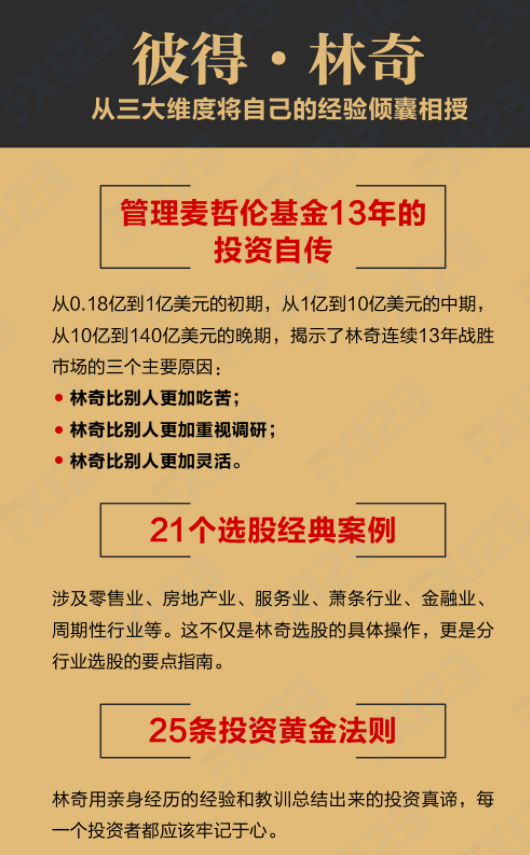

**重要的部分——管理麥哲倫基金13年的投資自傳

從0.18億到1億美元的初期,從1億到10億美元的中期,從10億到140億美元的晚期,揭示了林奇連續13年戰勝市場的三個主要原因:

林奇比别人更加吃苦;

林奇比别人更加重視調研;

林奇比别人更加靈活。

**實用的部分——21個選股經典案例

涉及零售業、房地産業、服務業、蕭條行業、金融業、周期性行業等。這不僅是林奇選股的具體操作,更是分行業選股的要點指南。

**有價值的部分——25條投資黃金法則

林奇用親身經曆的經驗和教訓總結出來的投資真谛,每一個投資者都應該牢記于心。

《戰勝華爾街》既是一部史上無出其右的基金經理的選股回憶錄,又是一本難得的選股教程和案例集錦。本書可以作爲《彼得•林奇的成功投資》的進階讀物,也可以作爲其實操案例。

彼得•林奇(Peter Lynch)

在世人的眼中,他就是财富的化身,他的著作是所有股民的寶典,他手上的基金是有史以來賺錢的,他被譽爲“全球*選股者”。

他就是彼得•林奇——曆*偉大的投資人之一。他被美國《時代》雜志評爲“全球*基金經理”,被美國基金評級公司評爲“曆*傳奇的基金經理”。他對共同基金的貢獻,就像是喬丹之于籃球,鄧肯之于現代舞蹈。他讓投資變成了一種藝術。

1977~1990年,他一直擔任富達公司旗下麥哲倫基金的經理人。在這13年間,他使麥哲倫基金的管理資産從1800萬美元增至140億美元,年平均複利報酬率高達29%,幾乎無人能出其右,基金持有人超過100萬人,麥哲倫基金也由此成爲世界上成功的基金,投資績效名列。由于資産規模巨大,林奇13年間買過15 000多隻股票。

1990年,彼得•林奇在事業*急流勇退,開始總結自己的投資經驗,陸續寫出《彼得•林奇的成功投資》《戰勝華爾街》《彼得•林奇教你理财》三部暢銷書,轟動華爾街。

退休後,彼得•林奇投身慈善事業。雖然他是億萬富翁,也讓别人成爲億萬富翁,但他卻不是金錢的奴隸,而是主人。

約翰•羅瑟查爾德(John Rothchild)

與彼得•林奇合著《彼得•林奇的成功投資》《戰勝華爾街》《彼得•林奇教你理财》,在《時代》《财富》《價值》等刊物上均發表過文章。

他被美國《時代》雜志評爲“全球*基金經理”

被美國基金評級公司評爲“曆*傳奇的基金經理”。

富達公司麥哲倫基金管理人彼得•林奇

專門爲業餘投資者寫作的投資實戰指南

他每月走訪40~50家公司,一年500~600家公司。

一年行程10萬英裏,相當于每個工作日400英裏。

他持有1400種證券,每天賣出100種股票,買進100種股票。

管理的基金13年間從1800萬美元增至140億美元。

彼得•林奇對投資基金的貢獻,就像喬丹對籃球的貢獻。

他把基金管理提升到一個新的境界,把選股變成了一門藝術。

《戰勝華爾街》的精彩内容包括

*重要的部分——管理麥哲倫基金13年的投資自傳

*實用的部分——21個選股經典案例

*有價值的部分——25條投資黃金法則

◆譯者序◆

林奇被美國《時代》雜志評爲“全球基金經理”,被美國基金評級公司評爲“曆傳奇的基金經理”。林奇1977年接管麥哲倫基金,1990年急流勇退宣布退休。在林奇管理麥哲倫基金的13年間平均複利收益率達到29%,總投資收益率高達27倍,創下了有史以來基金業績的神話。在人們的眼中,林奇是一個選股天才,仿佛擁有點石成金的金手指,林奇對投資基金的貢獻,就像喬丹之于籃球,“老虎”伍茲之于高爾夫;他将整個基金管理提升到一個新的境界,把選股變成了一種藝術。

讓人意想不到的是,這樣一個管理着140億美元基金的專業投資者,1990年專門爲業餘投資者寫了一本書《彼得•林奇的成功投資》,講述一套簡單易懂的業餘投資者發揮自身獨特優勢戰勝專業投資者的投資成功之道。連林奇本人也沒有想到這本書竟然在随後的10年間重印了30次并且銷量超過100萬冊,成爲暢銷也受業餘投資者歡迎的投資經典名著

之一。

3年之後,即1993年,林奇又出版了一本《戰勝華爾街》,本書又成爲當年美國暢銷書。

林奇的這本新書《戰勝華爾街》究竟有什麽不同凡響之處,竟會讓成千上萬的投資者對它如此鍾愛有加呢?這也正是我讀此書時的疑問。

讀過之後,我找到了答案。我認爲本書之所以會得到衆多投資者的青睐,關鍵在于它記錄了林奇本人是如何具體實踐自己的投資方法的,它講述了具體如何選股,如何管理投資組合,從而連續13年戰勝市場。可以說,本書是林奇專門爲業餘投資者寫的一本“林奇股票投資策略實踐指南”。

本書重要也精彩的部分是第4~6章,這是林奇管理麥哲倫基金13年的投資自傳。

在這一部分,林奇回顧了在1977~1990年自己管理麥哲倫基金的傳奇曆程的三個階段:從0.18億美元到1億美元的初期、從1億美元到10億美元的中期以及從10億美元到140億美元的晚期。這部分讓我明白了林奇之所以能夠連續13年戰勝市場的3個主要原因。

(1)林奇比别人更加能夠吃苦

林奇每天早晨6:05就出門;一天要看的資料有3英尺

四高;幾乎每天晚上都要加班到很晚才回家,連周六也要待在辦公室看資料,而不是在家陪妻子和女兒,甚至晚上睡覺做夢夢見的也是股票而不是妻子。

(2)林奇比别人更加重視調研以獲得手資料

林奇對上市公司的訪問量(包括上市公司到富達訪問、林奇到上市公司實地訪問以及參加投資研讨會)逐年上升,1980年214家,1982年330家,1983年489家,1984年411家,1985年463家,1986年高達570家。林奇發現,如果長此以往的話,即使用上所有的周末和假日,他平均每天也差不多要訪問兩家上市公司。林奇強調的是對上市公司進行深入的調查研究:“自己不對上市公司進行調查研究,進行仔細的基本面分析,那麽擁有再多的股票軟件和信息服務系統也沒用。”

1英尺=0.3048米。——譯者注

(3)林奇比别人更加靈活

林奇強調:“在選股上,靈活性是關鍵,因爲在股市上總是能找到一些價值被低估的公司股票。”林奇從早期的重點選擇小盤快速成長股,到後期重倉投資大盤藍籌股,尤其是汽車公司這樣的周期股,并進軍海外市場,投資外國上市公司股票,林奇不斷根據市場情況以及基金規模情況靈活調整自己的選股策略。同時,林奇從早期的頻繁買賣換股,到後期的長期持有,不斷靈活調整自己的投資組合管理策略。

本書實用的部分是第7~21章,這是林奇特意爲投資者提供的21個選股經典案例,可以說是林奇選股的具體操作指南。

他用占全書一半多的篇幅,記錄了1992年自己在《巴倫周刊》推薦的21隻股票的選股過程,其中包括給上市公司打電話、思考、計算等。其中詳盡的是第18章對房利美的分析。

這一部分的重要意義在于,林奇講述了他從麥哲倫基金經理的位置上辭職以後,作爲一個業餘投資者,他本人具體是如何選股的。此外,林奇也用實際案例告訴我們,對于零售業、房地産業、服務業、蕭條行業、金融業、周期性行業等,分别應該抓住哪些要點。

在本書中,林奇之所以用這麽長的篇幅來描述自己作爲基金經理的選股過程和選股案例,是想告訴大家:“選股根本無法簡化爲一種簡單的公式或者訣竅,根本不存在隻要照葫蘆畫瓢一用就靈的選股公式或竅門。選股既是一門科學,又是一門藝術,但是過于強調其中任何一方面都是非常危險的。”林奇這樣總結他的選股方法:“我選股的方法是藝術、科學加調查研究,20年來始終不變。”

也許有些人會說:一個人的時間和精力是有限的,如果按照林奇說的那樣做,進行詳細的閱讀分析和大量的調查研究,那麽選股數量簡直太

少了!

林奇告訴我們,選股成功并不在于多,而在于精:“作爲一個業餘選股者,根本沒必要非得尋找到50~100隻能賺錢的好股票,隻要10年裏能夠找到兩三隻賺錢的大牛股,所付出的努力就很值得了。資金規模很小的投資人可以利用(5股原則),即把自己的投資組合限制在5隻股票以内,隻要你的投資組合中有一隻股票上漲10倍,那麽即使其他4隻都沒有漲,你的投資組合總體上也能上漲3倍。”

看過林奇的上一本書《彼得•林奇的成功投資》,你會明白選擇一隻大牛股對你的投資組合有多麽重要,你會知道自己能夠學習到的林奇選擇大牛股的方法是什麽。而看過林奇這本《戰勝華爾街》之後,你就會明白林奇本人在管理麥哲倫基金時是如何選擇出一隻又一隻大牛股的,你還能看到林奇辭職後作爲一個業餘投資者如何選股的21個詳細經典案例。可以說,林奇的這本《戰勝華爾街》,既是一個世界上非常成功的基金經理的選股回憶錄,又是一本難得的選股實踐教程和案例集錦。

林奇在講述自己選股心得的過程中,還總結出了21條投資法則,并在本書後歸納爲“25條股票投資黃金法則”,這些都是林奇用一生成功的經驗和失敗的教訓凝結出來的投資真谛,每一個投資者都應該牢記于心。林奇用自己一生的選股經曆,手把手教你如何正确選股,如何避免選股陷阱,如何選出漲幅又安全的大牛股。相信這些肯定能夠幫助你在股市迷宮中找到正确的方向。

林奇之所以用心良苦地把自己一生的投資經曆和具體的選股過程毫無保留地公之于衆,是想告訴我們,在選股上,業餘投資者隻要能充分利用自身的相對優勢,在選股方面就完全能夠比華爾街的專業投資者做得更好。

在此,我要感謝機械工業出版社華章公司使我非常榮幸能夠有機會翻譯本書,希望本書能夠幫助更多的業餘投資者更好地學習和應用林奇先生的成功選股之道,讓自己的選股業績比專業投資者更加優秀。

需要說明的是,由于時間關系,我與徐曉傑翻譯了本書序言和第1~12章及書後的“25條股票投資黃金法則”,其餘章節由吳炯、李國平、梁彩雲完成。歡迎大家來信交流指正。

劉建位

◆序言◆

1990年5月31日,咔嗒一聲,我關掉了科特龍(Quotron)證券行情報價機,走出了我在富達麥哲倫基金的辦公室。到這一天爲止,我已經在麥哲倫基金工作了整整13年。回首往事,13年之前的1977年5月,我剛剛掌管麥哲倫基金時,吉米•卡特(Jimmy Carter)剛剛就任美國總統,并且他承認自己心中仍然對女性充滿了渴望。其實當時我心裏也充滿了渴望,不過和總統先生不同的是,我所渴望的是股票。後我統計了一下,我管理麥哲倫基金期間買過的股票總數高達15 000多隻,而且其中很多股票還買賣過好多次。怪不得大家都說,從來沒有見過一隻林奇沒有喜歡過的股票,結果搞得我以股票多情種而聞名天下。

我的離職确實十分突然,但也絕非一時沖動心血來潮。1985年,道瓊斯指數沖破2000點的指數大關時,我自己也沖破了43歲的年齡大關。人到中年,還要追蹤關注上萬家上市公司股票,已經讓我感到爲這份工作付出的個人代價實在太大。盡管我管理的基金投資規模已相當于厄瓜多爾整個國家的國民生産總值,這讓我很有成就感,也很風光,但是我爲此也付出了慘重的個人生活代價。我無法享受經常與家人相伴的幸福時光,無法享受看着孩子們一天天長大的天倫之樂。孩子們長大時變化可真快,簡直一個星期一個樣,幾乎每個周末她們都得向我自我介紹,這樣我這個平日隻顧忙于投資卻根本不沾家的老爸才能認出來誰是誰。

當你開始把房地美(Freddie Mac)、沙利美(Sallie Mae)、房利美(Fannie Mae)這些公司股票簡稱和家裏孩子的名字混在一起時,當你能記得住2000隻股票代碼卻記不住家裏幾個孩子的生日時,那你很可能已經變成了一個工作狂,在工作中陷得太深而難以自拔了。

到了1989年,1987年所發生的股市大崩盤早已成爲往事,此時股市又再度平穩前行,我的妻子卡羅琳,還有我的寶貝女兒瑪麗、安妮和貝思爲我舉辦了一個生日晚會,慶祝我46歲生日。在生日晚會進行到一半時,我心頭忽然一震,我突然想起來,我的父親就是在他46歲時離開人世的。當你意識到自己竟然已經比父母活得還要長壽時,你就會發自内心地感受到,原來自己和他們一樣也要離開人世;你才開始意識到,自己能夠活着的時間實在是非常短暫,而之後的死亡卻會是無比漫長的;你開始反思爲什麽自己以前不懂得珍惜寶貴的生命時光,不多花一些時間陪孩子們去參加學校裏的體育比賽,去滑雪,去看橄榄球賽;你會提醒自己,再也不要當一個工作狂了,因爲沒有人在臨終時會說:“我真後悔沒有在工作上投入更多的時間!”

我也曾經試圖說服自己不要離職繼續工作,我給自己找的理由是:孩子們已經長大了,不再像小時候那樣需要我那麽多的照顧了,但在我心裏十分清楚,事實上正好相反。在她們一兩歲剛會走路的時候,會整天搖搖晃晃到處亂跑,把家裏弄得一團糟,當父母的就得不停地收拾殘局,但是跟着剛會走路的小孩屁股後面收拾東西,要比長大後輔導照顧他們輕松多了,你想想看,天天輔導小學生那些我們這些大人早已經忘得一幹二淨的外語或數學作業有多煩,無數次開車送他們去學打網球或壁球有多累,一次又一次在成長過程中安撫他們剛剛受到挫折打擊的脆弱心靈又有多難。

要想與孩子身心成長的步調保持一緻,父母就必須花上很多周末的時間,去聽孩子們喜歡的流行歌曲,絞盡腦汁記住那些搖滾樂隊稀奇古怪的名字,陪着他們去看大人們自己根本不願意看的影片。這些事情我都做過,但隻是偶爾做過幾次而已。每到周六,我不是待在家裏而總是待在辦公室裏,不是陪伴孩子們而是陪伴着堆積得像喜馬拉雅山一樣高的文件資料。極少數情況下,我也會帶孩子們去電影院或比薩店,但我的初衷卻不是帶孩子玩,而是爲了股票投資來進行實地調研。正是孩子們的推薦才讓我知道了比薩時光大劇院(Pizza Time Theater)和墨西哥快餐店琪琪(Chi-Chi’s)。不過我後悔的是,當初真不該買了前一家公司的股票,當初也真不該沒買後一家公司的股票。

到如今1990年,瑪麗15歲了,安妮17歲了,貝思也7歲了。瑪麗已經到一所寄宿學校讀書,每隔兩周才能在周末回一次家。這個秋季,她一共踢了7場英式足球賽,可我隻去看過1場。我平時實在是太忙,以至于我們家的聖誕賀卡足足晚了3個月才寄完。我們專門爲孩子們準備了一本紀念冊,結果呢,積累了一大堆孩子們成長過程中很有意義的事件記錄,卻沒有時間整理粘貼到紀念冊裏。

即使在那些我沒有加班的日子,我也很少能早些回家。我參加了一些慈善組織或是市民組織,我自願提供義務服務,所以我經常得抽空參加某一家的會議,爲此隻好犧牲與家人相聚的時間了。大多數情況下,這些組織都把我安排到它們的投資委員會裏。爲一個高尚的目标來選股無疑是世界上有意義的一種工作,但問題是,一方面麥哲倫基金的工作壓力持續增加,同時社會上對我參與公益事業的要求也在不斷增加。當然孩子們的家庭作業也越來越難,需要的課程和課外活動也越來越多,作爲家長每天需要開車接送她們所花的時間自然也越來越多。

與此同時,我做夢夢見的都是股票,而不是我的妻子卡羅琳。我和她浪漫的約會也不過是在開車進出門時打一個照面而已。在每年一次的例行體檢時我隻好向醫生坦白,我的運動就是吃過飯剔剔牙。我驚訝地發現,過去的一年半裏,我竟然沒讀過一本書,過去兩年裏,我看過三場歌劇:《荷蘭飛人》(The Flying Dutchman)、《波西米亞人》(Labo hème)和《浮士德》(Faust),卻連一場足球賽也沒看過。這讓我得出了第1條林奇投資法則:

林奇法則

如果你看歌劇與看球賽的次數之比是3:0,你就應該意識到你的生活肯定有些地方出問題了。

到了1990年年中,我終于醒悟,這份工作再也不能幹下去了,我想起了那位與我們基金同名的航海英雄費迪南德•麥哲倫(Ferdinand Magellan),他也是提前退休,隐居到一個偏僻的太平洋小島,可是我發現他後來被當地憤怒的土著人撕成了碎片,他這種退休後的悲慘遭遇讓我猶豫再三。爲了避免同樣的悲慘遭遇,被成千上萬憤怒的基金持有人撕成碎片,我專門會晤富達基金公司的老闆内德•約翰遜(Ned Johnson),還有經營主管加裏•伯克海德(Gary Burkhead),讨論如何讓我安全平穩地離開基金管理的工作職位。

我們的讨論十分坦誠和友好。内德•約翰遜建議我繼續留下來,由我擔任富達旗下所有基金的團隊領導者。爲了減輕我原來管理120億美元基金的巨大工作壓力,他答應讓我管理一個規模更小的基金,比如1億美元。但是盡管新的小基金的規模隻是我原來管理的老基金的1%,但按照我的個性,我仍然會像管理原來的大基金一樣傾注同樣多的精力,我仍然會每個周末都在辦公室度過,因此我婉言謝絕了我老闆的建議。

大多數人都不知道,在管理麥哲倫基金的同時,我還爲幾家大公司管理着一個10億美元規模的員工養老基金,包括柯達、福特汽車和伊頓百貨(Eaton),其中柯達的份額多。我管理的這個養老基金想怎麽投資就怎麽投資,沒有任何投資限制,因此投資業績比麥哲倫基金還要好。比如,這個養老基金能夠将其5%以上的資産投資于一隻股票,而根據法規規定共同基金就不能如此。

不管我是不是離開富達基金公司,柯達、福特汽車和伊頓百貨三家公司都希望我能夠繼續爲它們管理養老基金,但我還是謝絕了它們的好意。除富達基金公司以外,我還收到了無數邀請,由我出面組建一家林奇基金,成爲一家在紐約股票交易所上市的封閉式基金。那些準備參與組建基金的發起人對我說,隻需在幾個大城市搞一次時間短暫的路演,發售數十億美元的基金份額不成問題。

從基金管理者的角度來看,封閉式基金的吸引力在于,無論投資業績多麽糟糕,基金都永遠不會失去它的客戶。

那是因爲封閉式基金隻能交易而不得贖回,和在證券交易所交易的默克制藥(Merck)、寶麗來(Polaroid)等股票一樣,每一個封閉式基金賣方都有一個對應的買方,所以基金份額總數和上市公司股份總數一樣是保持不

變的。

然而,對于麥哲倫基金這樣的開放式基金來說,情況就完全不同了。開放式基金持有人想退出基金,就可以向基金要求贖回,基金就必須根據基金單位淨值支付相應的現金,基金份額相應減小。一旦一家開放式基金不再受到市場青睐,投資者就會紛紛贖回基金,把資金轉移到這家基金的競争對手,或者幹脆退出股市投入貨币市場,這家基金規模很快就會大大縮水。這就是開放式基金經理根本無法像封閉式基金經理那樣夜夜安穩入睡的根本原因。

搞一個規模爲20億美元并在紐約股票交易所挂牌的林奇基金,就像一家流通股本爲20億美元的上市公司一樣,能夠長期穩定地持續下去(除非我犯了一連串的重大錯誤賠光了所有的錢),我可以每年穩拿0.75%的管理費(相當于每年1500萬美元),一年又一年,年年都可以如此。

單單就賺錢而言,這個主意太有誘惑力了。我可以雇些助手來選股,把工作時間減到程度,讓我有足夠的空閑時間打打高爾夫,多陪陪老婆孩子,有空再去看看波士頓紅襪隊、凱爾特人隊的球賽,當然還有《波西米亞人》等歌劇。不管我的投資業績戰勝市場還是落後于市場,我都可以拿到同樣豐厚的管理費收入。

但是這個安排仍有兩個問題尚未解決:,我對戰勝市場的渴望程度遠遠超過我對落後于市場的容忍程度;第二,我一直相信基金經理應該自己獨立來選股而不依靠别人。因此,即使是管理這樣一個可以保證豐厚收入的封閉式基金,我還是會重新回到和原來管理開放式基金一樣的工作狂狀态,即使是周六也照樣會一天到晚待在基金辦公室裏,在成堆的年報中迷失真正的自我;依然和以前一樣,隻是一個鈔票越賺越多但是時間卻越來越少的可憐家夥。

我曾經聽說,有很多百萬富翁慶賀自己錯過了本可以更加富有的機會。我過去一直對此非常懷疑,能夠對大賺一筆的誘人機會說不,這可是很少人能夠享受得起的奢侈。如果你夠幸運,和我一樣賺了相當多的錢,當賺的錢多到一定程度,這時候你就必須做出一個選擇:是繼續爲了賺更多的錢而生存,辛辛苦苦一輩子隻是做金錢的奴隸,還是讓你賺的錢爲你服務,從此成爲金錢的主人,讓自己享受更多的人生幸福呢?

俄國大文豪托爾斯泰的小說裏寫過一個非常貪心的農夫的故事。有個魔鬼答應這個農夫,一天之内,他用腳能圈下來的土地,就全部屬于他了。這個農夫拼命跑了幾個小時,就圈到了好幾平方公裏的良田。這些土地他一輩子都種不完,足以使他和他的家庭好幾代子子孫孫都過上富裕的日子了。這個可憐的家夥已經累得汗流浃背,氣喘籲籲。他想停下來,他想:圈的地已經足夠大了,再繼續跑下去圈更多的地,對自己又有何意義呢?但是他就是控制不住自己的欲望。他繼續跑啊跑啊,總想抓住這次機會盡量多圈一些土地,直到後再也跑不動了,精疲力竭倒地而死。

這正是我希望自己能夠避免的悲慘結局。

删除后无法恢复

删除后无法恢复